Argomenti trattati

La sindrome di Tourette, il cui nome corretto è disturbo di Tourette, è una categoria diagnostica dei disturbi del neurosviluppo che compare nei primi anni di vita. Consiste nell’emissione involontaria di suoni e vocalizzazioni, in tic motori, smorfie, atti come tirare su continuamente con il naso. Nei casi più seri, si può arrivare alla coprolalia, ossia alla produzione di termini volgari e parolacce. Le cause della sindrome di Tourette sono ancora in parte oggetto di studio, ma è possibile intervenire per limitare il disagio.

Sindrome di Tourette: i sintomi nei bambini e adolescenti

Fu il medico francese Gilles de la Tourette a studiare per primo questo disturbo e a descriverne le manifestazioni. Per questo da allora si parla di sindrome di Tourette. I sintomi, per adulti e bambini, consistono essenzialmente in tic, che sono classificati dagli esperti in diversi modi.

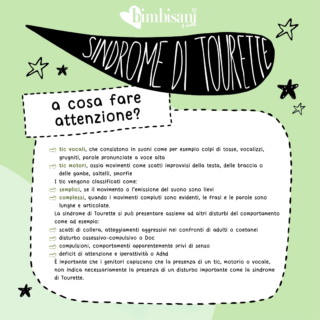

Esistono infatti queste diverse tipologie di tic:

- tic vocali, che consistono in suoni come per esempio colpi di tosse, vocalizzi, grugniti, parole pronunciate a voce alta

- tic motori, ossia movimenti come scatti improvvisi della testa, delle braccia o delle gambe, saltelli, smorfie

Inoltre gli stessi tic vengono classificati come:

- semplici, se il movimento o l’emissione del suono sono lievi

- complessi, quando i movimenti compiuti sono evidenti, le frasi e le parole sono lunghe e articolate.

Solitamente le persone, sia adulti sia bambini, con sindrome di Tourette presentano una combinazione di manifestazioni motorie e sonore, di tipo semplice o complesso.

Da non confondere con i tic transitori “La diagnosi di disturbo di Tourette si basa proprio sulla compresenza di entrambi i tipi di sintomi, vocali e motori” chiarisce la dottoressa Elisa De Grandis, neuropsichiatra infantile dell’ospedale pediatrico Gaslini di Genova. “Questi devono durare almeno 12 mesi. In caso contrario si tratta di tic transitori che si presentano con una certa frequenza nei bambini, per esempio in concomitanza di un periodo impegnativo a scuola, della nascita di un fratellino o del cambio di abitazione”. È necessario anche escludere altri problemi neurobiologici come i disturbi dello spettro autistico. Qualche volta può essere necessario sottoporre il bambino a una risonanza magnetica dell’encefalo per individuare alterazioni del sistema nervoso.

Tic nei bambini: quando preoccuparsi

È importante che i genitori capiscano che la presenza di un tic, motorio o vocale che sia, non indica necessariamente la presenza di un disturbo importante come la sindrome di Tourette.

- Il tic nervoso “semplice” , che può essere l’atto di strizzare gli occhi, mordersi le labbra, raschiarsi la gola, contrarre i muscoli e altro ancora, è spesso collegato al fatto che il bambino vive in uno stato ansioso che gli causa disagio e che non riesce a esprimere a parole.

- I tic sono quindi una sorta di valvola di sfogo che tendono ad attenuarsi quando la fonte di disagio si allontana. Possono però comparire nuovamente in presenza di altri momenti di difficoltà.

- I tic della sindrome di Tourette sono solitamente sia motori sia vocali e soprattutto durano a lungo, almeno 12 mesi.

Se i genitori nutrono dubbi, dovrebbero parlarne con il pediatra che potrà suggerire eventuali accertamenti.

Altri disturbi che possono accompagnare il disturbo di Tourette

La sindrome di Tourette si può presentare assieme ad altri disturbi del comportamento. Vediamo quali sono:

- scatti di collera, comportamenti non adeguati al contesto (per esempio a scuola), atteggiamenti aggressivi nei confronti di adulti o coetanei

- disturbo ossessivo-compulsivo o Doc, malattia psichiatrica caratterizzata dalla presenza di ossessioni, pensieri ricorrenti impossibili da controllare, compulsioni, comportamenti apparentemente privi di senso motivati in genere dalla presenza delle ossessioni, ma sempre eccessivi

- deficit di attenzione e iperattività o Adhd, un disturbo del comportamento che si manifesta con difficoltà a concentrarsi in attività semplici, problemi a controllare i propri impulsi e incapacità a stare fermi anche per poco tempo.

Le cause della comparsa del disturbo di Tourette

“Il disturbo di Tourette inizia a manifestarsi intorno ai 6-7 anni di età” aggiunge la dottoressa De Grandis “e oggi gli studi hanno permesso di avere più informazioni sulle sue origini. Si sa, per esempio, che è un disturbo multifattoriale, anche ereditario, in cui sono coinvolti diversi geni di predisposizione alla malattia. La componente genetica è la condizione necessaria, ma non sempre sufficiente per la comparsa del problema”. La sindrome di Tourette, in altre parole, si manifesta se si presentano fattori ambientali scatenanti, che portano alla luce il problema latente senza però esserne la causa. Alcuni fattori al momento identificati sono:

- parto pretermine, quando il bambino nasce in anticipo rispetto alla data presunta

- sofferenza fetale che provoca lievissime alterazioni al sistema nervoso, non rintracciabili con l’elettroencefalogramma che appare regolare;

- infezioni, in particolare da Streptococco beta-emolitico, un batterio che sembra essere coinvolto anche in un altro disturbo neuropsichiatrico, la sindrome di Pandas.

Le cure per la sindrome di Tourette

In circa due bambini su tre, il disturbo di Tourette si risolve spontaneamente. In altri casi, soprattutto per le manifestazioni più complesse, è necessario intervenire in diversi modi. Il discorso vale anche quando la sindrome di Tourette provoca disagio nel bambino, limitando le sue possibilità di interazione sociale e di apprendimento, soprattutto se si accompagna a problemi di iperattività e deficit di attenzione.

La terapia comportamentale

Ha l’obiettivo di insegnare alla persona con disturbo di Tourette a riconoscere le sensazioni che causano disagio (chiamate sensazioni premonitrici) e che precedono di qualche istante la comparsa del tic, in modo da alleviare il malessere e l’ansia.

I farmaci

Si possono utilizzare diversi tipi di medicinali, stabiliti di volta in volta dal medico curante, che possono però causare alcuni effetti collaterali. Ecco quali sono.

- Agonisti dei recettori alfa2-adrenergici, che intervengono sui livelli di noradrenalina, un neurotrasmettitore che contribuisce all’attivazione scorretta di alcune aree cerebrali, favorendo la comparsa dei tic.

- Miorilassanti, utili soprattutto nelle “tempeste” di tic, ossia nei momenti in cui i tic possono risultare molto intensi e disturbanti. Possono causare sonnolenza e vertigini, quindi non sono indicati negli adulti alla guida di mezzi, macchinari o che maneggiano particolari strumenti.

- Antagonisti della dopamina, usati soprattutto nelle forme più serie o che non rispondono ad altri trattamenti. Sono i medicinali che possono comportare gli effetti collaterali più indesiderati.

In breve

La sindrome di Tourette è un disturbo dello sviluppo del sistema nervoso, che inizia a manifestarsi verso i 6-7 anni con tic vocali e motori associati, più o meno evidenti. A volte compaiono anche problemi come iperattività e deficit di attenzione oppure disturbo ossessivo compulsivo. Se il disturbo non si attenua spontaneamente con l’arrivo all’età adulta, è opportuno iniziare una cura con terapia comportamentale ed eventualmente farmaci.